“发言人”与居民面对面,介绍反诈工作,传授防诈知识。记者 李 一 摄

“我们的个人信息是怎么落到诈骗犯罪分子手中的?”

“银行能不能直接冻结诈骗嫌疑人的账户?”

“有些陌生电话一眼就能识别是诈骗电话,如何杜绝?”

12月21日,由区委宣传部、区政府新闻办、区公安分局联合主办的“发言人来了——我为群众办实事”渝中区“全民反诈 你我同行”新闻发布活动在上清寺街道新都巷社区院坝举行。区公安分局、浙商银行重庆渝中支行等单位的4位“发言人”与群众代表对面对,向大家汇报我区今年以来反诈工作、电信诈骗宣传防范及预警劝阻工作情况,分享“电信诈骗”等常见骗术的特征和预防注意事项,并现场回答大家的提问。

现场提问直击“关键点”,“发言人”逐一解答,居民纷纷点赞,“增长了知识,增强了我们的防范意识,感觉‘钱袋子’捂得更紧了。”

渝中反诈,做了啥?

近年来,随着信息技术不断进步,电信诈骗更加花样百出。据统计,今年以来,区反诈骗中心已拨打预警劝阻电话超7.3万次,发送预警短信1.3万余条,上门预警劝阻2455次,劝阻金额达185.8万元。

为了全面遏制电信网络诈骗犯罪高发势头,切实维护好人民群众合法权益,我区建立健全反诈及时预警、快速响应机制,建立了一支800余人的反诈宣防预警劝阻队伍,累计抓获涉诈嫌疑人407人,移送起诉402人,破获电信诈骗现案164起,挽回经济损失345.61万元。

此外,区反诈骗中心还积极组织各街道社区、企事业单位,通过开展反诈宣传、悬挂宣传标语、张贴海报、发送宣传短信、媒体宣传报道、组织培训等方式,全面营造全民反诈浓厚氛围。

防诈知识,怎知晓?

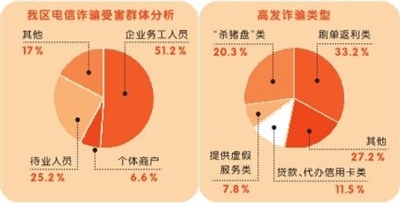

从最初的电话、短信诈骗,演变到现在的“杀猪盘”“刷单”“网络购物贷款”诈骗等,电信诈骗呈现出手法多样化、受害者低龄化、支付转账便利化等特点。

据不完全统计,我市电信诈骗受害人中,年龄在18至40岁之间的占比达73%,我区这个数字更是高达81%,他们中不乏企业高管、律师、银行员工、大学教授等。

如何防诈?居民可通过“线下+线上”两方面渠道获得防诈知识。

线下可参加区反诈骗中心开展的“进社区、进商圈、进学校、进企业、进家庭”系列宣传活动及反诈讲座、恳谈会、入户宣传等活动。

线上可下载“国家反诈中心”APP,关注“国家反诈中心”抖音、微博、微信视频政务号及“渝中区反诈中心”微信公众号。其中,“国家反诈中心”APP主要帮大家识别、阻断、拦截诈骗网站、电话、短信、APP等有害信息,同时,可举报违法线索、预警报案等。“国家反诈中心”抖音、微博、微信视频政务号及“渝中区反诈中心”微信公众号则会定期更新反诈内容,帮助大家提升识骗、防骗能力。

此外,区反诈骗中心还会依靠各大基础通讯运营商向警方推送的预警信息,通过96110反诈预警专线实时开展预警劝阻工作。所以,如果市民看见96110的来电一定要接听,这是全国公安机关反诈预警专用号码。

通讯诈骗,有哪些?

冒用虚拟身份诈骗、虚假贷款诈骗、网评刷单诈骗、冒充电商客服诈骗、交友诱导赌博诈骗(杀猪盘)、冒充“公检法”诈骗、游戏类诈骗等,都是通讯(网络)诈骗的高发类型。

居民一定要牢记“天上不会掉馅饼”,对于无法验证的人、事、物统统不理会,做到短信链接不点、索取验证码不给、卡号密码免谈、打款汇款休想。

此外,在转账汇款前要做到“四必问”——我为什么要转账?我认识对方吗,是否需要核实确认?我是否会落入诈骗陷阱?我是否应该向警方咨询?

在发现自己被骗后要做到“四必做”——联系银行了解资金去向,拿到嫌疑人卡号;及时拨打110,并到就近派出所报警;注意保存转账汇款凭证;冷静对待,吸取教训。

识别骗术,注意啥?

日常生活中,居民一定要谨记6个“凡是”和“三不一要”,远离电信诈骗陷阱。

六个“凡是”:凡是公检法要求汇款、凡是网络刷单、凡是购物退款、凡是交友推荐投资、凡是索要短信验证码、凡是办贷款要高额费用都是诈骗。

“三不一要”要谨记:

1.不轻信。不要轻易相信来历不明的电话和手机短信。

2.不透露。不透露自己的个人信息、密码、短信验证码。

3.不转账。不向陌生人转账、汇款。

4.要及时。遇事要多跟家人商量,发现被骗立即报警。